El mercado mundial de la quinua ha experimentado una notable transformación en las últimas décadas, pasando de ser un cultivo andino de subsistencia a convertirse en un reconocido “superalimento” dentro de segmentos especializados. Este grano, técnicamente una semilla pero clasificado como grano integral, destaca por su excepcional equilibrio de proteínas, grasas y carbohidratos, además de contener todos los aminoácidos esenciales, en particular lisina, arginina e histidina, fundamentales para el desarrollo humano. Su valor nutricional supera al de cereales tradicionales como el trigo, el maíz y el arroz. La creciente conciencia sobre la salud y la nutrición, junto con tendencias de consumo orientadas hacia los alimentos funcionales, libres de gluten y orgánicos, impulsó de manera significativa su demanda en mercados como Norteamérica y Europa.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) declaró el 2013 como el “Año Internacional de la Quinua”, lo que catapultó su popularidad y generó un auge en los precios. A pesar de todas esas ventajas, en los últimos años se mantiene el monto y volumen de su comercio internacional. En el 2024, las exportaciones conjuntas no superaron los US$ 304 millones, con el Perú concentrando cerca del 44% del mercado y Bolivia un 28%. Otros países, como China, vienen desarrollando cadenas de valor orientadas a su propio consumo interno; en la actualidad producen alrededor de 20 mil toneladas anuales y mantienen un crecimiento sostenido.

El modelo productivo y exportador peruano presenta diferencias notables frente al boliviano. El Perú ha adoptado un enfoque más comercial y orientado a la exportación a gran escala, con fuerte participación de empresas privadas y la expansión del cultivo hacia zonas no tradicionales de la costa como Arequipa y La Libertad. Este esquema ha permitido alcanzar rendimientos superiores —hasta 4 toneladas por hectárea en la costa frente a un promedio de 1.5 toneladas en la sierra— gracias a mejores condiciones de suelo, clima y tecnificación. A ello se suman los numerosos acuerdos comerciales vigentes que facilitan el acceso a distintos mercados y una infraestructura logística más eficiente.

En contraste, Bolivia mantiene un modelo basado en pequeños productores del altiplano, con fuerte arraigo cultural y comunitario. Su ventaja competitiva se centra en la Denominación de Origen “Quinua Real del Altiplano Sur”, reconocida internacionalmente, que le otorga un valor diferencial por la calidad y tamaño del grano. Sin embargo, enfrenta limitaciones asociadas a menor inversión en infraestructura y a una mayor vulnerabilidad frente a los efectos climáticos.

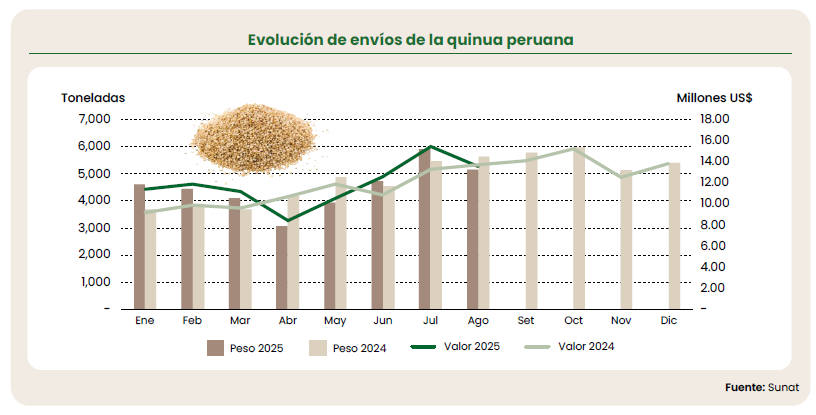

La campaña de enero a agosto del 2025 refleja un panorama favorable para la quinua peruana. Los envíos sumaron 35,981 toneladas por un valor de US$ 95 millones. Si bien el volumen exportado se mantuvo prácticamente igual al del mismo periodo del año anterior, el valor aumentó en 7%, impulsado por una mejora en el precio promedio, que alcanzó los US$ 2.64 por kilogramo, también un 7% más que en el periodo previo.

En términos de superficie, el Perú cuenta con unas 70 mil hectáreas dedicadas al cultivo, aunque la cifra ha mostrado variaciones en los últimos años. La producción involucra a aproximadamente 125 mil familias productoras, principalmente en regiones de alta pobreza como Puno, Ayacucho y Apurímac, lo que le confiere un impacto social relevante. El Estado ha apoyado el desarrollo del sector mediante programas como AgroIdeas y ProCompite, además de la Ley de Reconversión Productiva Agropecuaria, que incentivó el cultivo en la costa como alternativa a productos de alto consumo hídrico, como el arroz.

Pese a los avances, el sector enfrenta retos significativos. La creciente competencia global de más de 120 países, entre ellos España, India y China, ha presionado los precios internacionales a la baja. Aunque en el presente año se observa cierta recuperación, las cotizaciones de exportación rondan los US$ 2.70 por kilogramo, muy lejos de los picos de más de US$ 6.00 alcanzados en el 2014. En la sierra, los costos de producción continúan siendo elevados debido a la baja mecanización y a la dependencia de mano de obra familiar, cada vez más escasa.

Asimismo, el acceso a mercados exigentes como Estados Unidos y la Unión Europea se encuentra condicionado por estrictas regulaciones sanitarias, particularmente los límites máximos de residuos de pesticidas. En el pasado, el rechazo de contenedores por incumplir estos parámetros afectó la imagen de la quinua peruana en el exterior.

Frente a estas limitaciones, emergen claras oportunidades de mejora. La principal radica en la diferenciación a través del valor agregado, con el desarrollo de productos como snacks, harinas, bebidas y alimentos precocidos, lo que permite acceder a nuevos segmentos y mejorar los márgenes de ganancia. De igual manera, la obtención de certificaciones de calidad y sostenibilidad, como la orgánica y la de comercio justo, abre puertas a nichos premium que pagan precios superiores. La protección de origen, siguiendo el ejemplo boliviano, también podría añadir valor a variedades peruanas específicas, mientras que la inversión en innovación tecnológica y en el desarrollo de semillas certificadas y resistentes contribuiría a elevar la productividad y reducir la vulnerabilidad del cultivo.

En conclusión, la quinua peruana ha consolidado un liderazgo mundial indiscutible gracias a un modelo exportador dinámico y a la calidad intrínseca de su grano andino. Sin embargo, el estancamiento del mercado internacional y la intensificación de la competencia obligan a una evolución estratégica. Para sostener su posición, el Perú debe avanzar más allá del grano en estado natural, apostando por el valor agregado, las certificaciones y la protección de sus variedades. Es igualmente prioritario fortalecer la asociatividad de los pequeños productores para generar economías de escala y cumplir con los exigentes estándares internacionales.

La articulación entre sector público y privado resulta clave para impulsar la inversión en investigación, tecnología y asistencia técnica, garantizando trazabilidad y calidad desde el campo hasta el consumidor final. Solo de este modo el “grano de oro de los Andes” seguirá siendo motor de desarrollo sostenible para miles de familias peruanas y un alimento estratégico para la seguridad alimentaria global.