La exportación mundial de banano superó los US$ 15 mil millones para el año 2024 y es uno de los más relevantes dentro de las frutas. Ecuador es el claro dominador del sector con 25% del mercado. Filipinas y Colombia, con cerca del 8% cada uno, siguen a Ecuador. Esos tres países tienen extensiones muy grandes de banano con alta tecnología y una producción agrícola intensiva. Además, debido a su historial comercializando banano, esos países tienen logísticas claramente desarrolladas. Por ejemplo, el puerto de Hueneme —en California— tiene servicios directos a Ecuador en menos de siete días para mover las cargas de banano.

El tamaño del mercado de banano y la tradición de consumo de banano de décadas han llevado a que este mercado tenga la operación de grandes multinacionales o bajo sistemas gremiales consolidados, priorizando el volumen de la variedad Cavendish, que representa cerca del 95% del comercio mundial.

Filipinas por otro lado, debido a su cercanía con los grandes consumidores de Asia, se diferencia ligeramente al estar más orientado al mercado asiático y presentar una combinación de fincas pequeñas y medianas que abastecen de forma constante a sus mercados de destino.

La producción de banano está altamente amenazada de forma global por el hongo Fusarium Raza 4 Tropical (TR4), altamente resistente, representa una “bomba de tiempo” que pone en peligro los monocultivos de Cavendish en todo el cinturón bananero. A ello se suma el impacto del cambio climático, con proyecciones que advierten que en el futuro el 60% de las tierras aptas para el cultivo podrían volverse inadecuadas e inservibles para el cultivo de este fruto.

El sector también enfrenta presiones logísticas y de costos, acentuadas por el encarecimiento de los fletes marítimos (que en el 2022 representaron hasta el 91% del costo de exportación en algunos casos) y por los cuellos de botella portuarios y geopolíticos. Estos efectos hacen que el precio del banano pueda subir pero el precio por caja al productor pueda mantener precios cercanos a los US$ 5 en el Perú, por ejemplo. Siendo, un valor no tan atractivo si las plantaciones son muy fragmentadas.

A pesar de todos estos efectos globales, Centroamérica tuvo efectos específicos a inicios del 2025 que generaron la contracción de la oferta por factores climáticos y conflictos laborales en Costa Rica, Guatemala, Honduras y Panamá. Debido a ello, la demanda hacia Ecuador y Colombia durante el 2025 se ha visto incrementada.

Además, una política en Ecuador es el movimiento de “responsabilidad compartida”, promovido por gremios como la AEBE de Ecuador, que exige que los supermercados —que suelen usar el banano como producto gancho a precios bajos— reconozcan y remuneren el esfuerzo en sostenibilidad y seguridad. Esta exigencia se alinea con la creciente preferencia global por certificaciones de comercio justo y productos orgánicos.

En el caso peruano, el modelo de producción y exportación peruano se distingue precisamente por su enfoque en nichos de valor agregado. El banano peruano se cultiva casi exclusivamente bajo estándares orgánicos, concentrando su producción en la costa norte, especialmente en el Valle del Chira (Piura), que alberga el 60% de las 16,500 hectáreas certificadas. Más de 10,000 familias campesinas dependen directamente de esta agroexportación. El núcleo del modelo lo constituyen pequeñas parcelas —de menos de tres hectáreas— cuyos productores se organizan en asociaciones y cooperativas para acceder a mercados internacionales y obtener mejores precios mediante certificaciones como Comercio Justo y Global G.A.P.

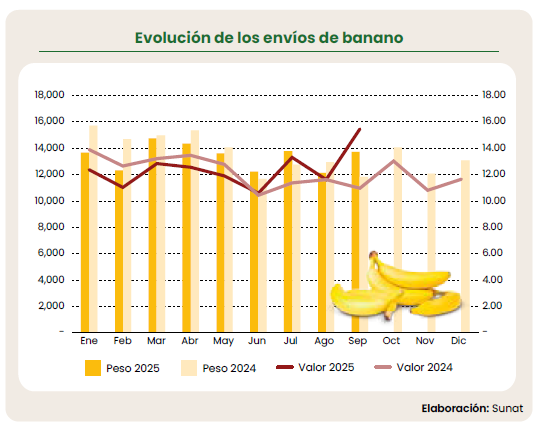

En cuanto al desempeño hasta septiembre del 2025, la industria peruana del banano orgánico ha mostrado resiliencia en precios pese a una severa contracción en volumen. Las exportaciones alcanzaron aproximadamente 120,609 toneladas por un valor de US$ 112 millones. Aunque esto representó una caída del 3% en volumen respecto al mismo periodo del año anterior, el valor creció ligeramente en 1%, debido al alza del precio promedio por kilogramo, que se situó en US$ 0.93, un 4% más que en el periodo previo.

Sin embargo, esta aparente estabilidad contrasta con la crisis productiva registrada: los volúmenes cayeron entre 40% y 45% en los seis meses previos a junio del 2025, principalmente por deficiencias en la gestión hídrica y la escasez de agua en el Valle del Chira, donde se priorizaron otros cultivos como el arroz. La presión fitosanitaria también es palpable: el Fusarium ha afectado entre 500 y 700 hectáreas en Piura hasta septiembre del 2025, constituyendo una amenaza crítica. En este contexto adverso, los precios mínimos de comercio justo (por ejemplo, US$ 13.95 por caja) han sido determinantes para sostener la rentabilidad de los pequeños productores.

El futuro del banano peruano ofrece nichos de alto valor, pero exige acciones estratégicas firmes. Entre las oportunidades para el sector destaca la inminente apertura del mercado argentino al banano orgánico, lo que permitirá diversificar destinos y reducir la dependencia de Europa y Estados Unidos. Asimismo, existe potencial de crecimiento en China, un mercado que demanda banano premium y que Ecuador ya está aprovechando activamente. El Perú debe capitalizar su reputación en el segmento orgánico y de comercio justo, reforzando la trazabilidad y explorando el desarrollo de variedades premium o productos procesados (purés, chips). Por otro lado, las principales amenazas son la expansión del Fusarium TR4 y la vulnerabilidad hídrica y climática del norte. Los altos costos logísticos y la presión de precios del retail internacional continúan erosionando los márgenes, pese a la relativa estabilidad de los precios orgánicos.

Para los productores y exportadores peruanos, las recomendaciones clave incluyen invertir urgentemente en infraestructura hídrica eficiente (riego tecnificado), fortalecer la asociatividad —aprovechando los beneficios fiscales y el acceso a programas como Agroideas o Procompite derivados de la formalización cooperativa— y aplicar rigurosamente protocolos de bioseguridad para contener el Fusarium, además de vincularnos a los centros de investigación internacionales que buscan variedades resistentes para estar seguros de que puedan tener altas productividades en el Perú en caso los investigadores llegarán a desarrollar esas variedades.

Las autoridades (MIDAGRI, Senasa) deben priorizar la firma expedita de protocolos sanitarios con Argentina y China, además de establecer una gestión hídrica eficiente que proteja los cultivos de exportación de alto valor en regiones críticas como Piura. Finalmente, los compradores internacionales deberían adoptar el enfoque de “responsabilidad compartida”, garantizando que los precios justos cubran los crecientes costos de la producción orgánica y las medidas de seguridad fitosanitaria, asegurando así la sostenibilidad a largo plazo de esta cadena de suministro única, basada en la pequeña agricultura rural peruana.